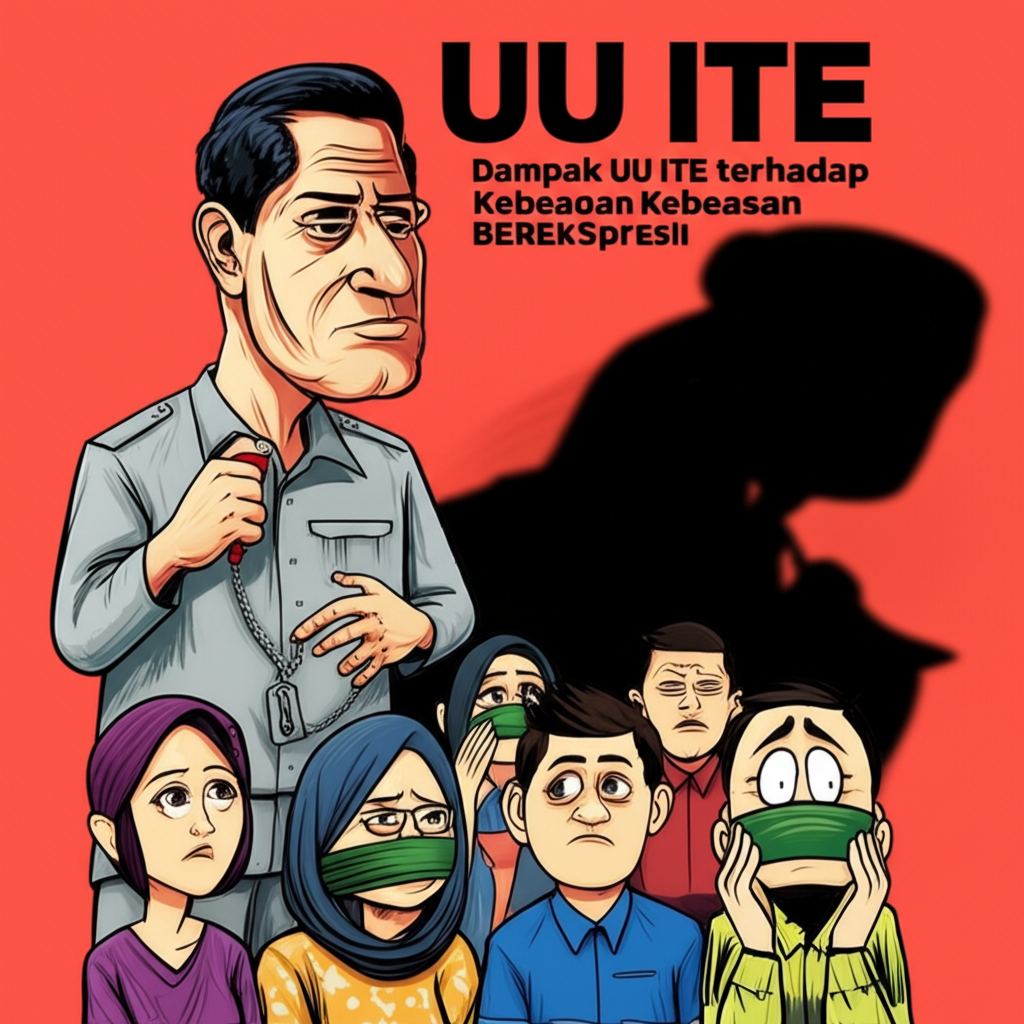

Dampak UU ITE terhadap Kebebasan Berekspresi: Dilema di Ruang Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) awalnya dirancang untuk mengatur ruang digital, mencegah kejahatan siber, dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan informasi. Namun, dalam perjalanannya, implementasi beberapa pasalnya menuai kritik tajam karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi, salah satu pilar fundamental demokrasi.

Pusat perhatian utama terletak pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan ujaran kebencian (Pasal 28 ayat 2). Formulasi yang cenderung "karet" atau multitafsir memungkinkan pasal-pasal ini digunakan secara luas, bahkan untuk kritik yang sah atau ekspresi opini. Hal ini berpotensi mengkriminalisasi individu hanya karena menyampaikan pandangan di ranah digital, baik melalui media sosial, blog, maupun platform lainnya.

Dampak paling nyata adalah munculnya "efek gentar" atau chilling effect. Masyarakat, mulai dari aktivis, jurnalis, hingga warga biasa, menjadi enggan menyuarakan pendapat atau kritik karena khawatir terjerat tuntutan hukum. Fenomena ini mendorong self-censorship, di mana individu membatasi diri untuk tidak menyampaikan hal-hal yang dianggap sensitif, meskipun sebenarnya adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Hal ini tentu merugikan iklim demokrasi yang sehat, di mana dialog dan kritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk pengawasan publik dan kemajuan bangsa.

UU ITE, yang seharusnya menjadi payung hukum untuk menjaga ketertiban digital, justru menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat agar ruang digital tetap aman dari kejahatan siber tanpa harus mengorbankan kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi. Revisi dan interpretasi yang lebih ketat terhadap pasal-pasal kontroversial UU ITE menjadi krusial untuk memastikan kebebasan berekspresi tetap terjamin dan tidak disalahgunakan untuk membungkam suara kritis.